造園家の山歩き ― 冬の西丹沢・畦ヶ丸編 (2026年初冬)

1. 風景に溶け込む「西丹沢ビジターセンター」

登山の始まりは、いつだって期待と少しの緊張が混ざり合う。今回、畦ヶ丸へのベースキャンプとして降り立ったのは「西丹沢ビジターセンター」だ。

造園を生業とする者として、まず目を引かれたのはその建築の佇まい。背後に控える丹沢の深い山並みに呼応するように、大きく翼を広げたような緑の屋根。そして、年月を経て深みを増した木質の外壁。これらは「主役」として主張するのではなく、周囲の自然という広大な庭における「四阿(あずまや)」や「添景」のような役割を果たしている。

建物の前に置かれた丸太のベンチやテーブル。これらは単なる休憩スペースではなく、舗装された道路(日常)と、これから向かう山道(非日常)を繋ぐ「中間領域」として機能している。

また、金属やプラスチックではなく、自然由来の素材が多用されていることで、建物の輪郭が風景の中に柔らかく溶け込んでいる。庭作りにおいても、境界線をいかに曖昧にし、背景と調和させるかは最も腐心する点だが、ここはまさにその理想形と言えるだろう。

冬枯れの枝が空を突く今の季節、落葉樹の繊細な枝ぶりが建物に柔らかな影を落としている。

「さあ、ここからどんな『自然の造形美』に出会えるのか」

身支度を整え、私はゆっくりと山門をくぐるような気持ちで歩き出した。

2. 導きの道標:素材の「時間」を読む

ビジターセンターを後にし、「畦ヶ丸 4.8km」を指し示す道標の前に立つ。ここで私の職業病が……。注目したのは、看板の柱や周囲を囲む石積みである。

苔むした古い石垣は、この地が古くから人の手と自然が共生してきた証。新しい石には出せない、湿潤な丹沢の気候が育てた「寂(さび)」の表情がある。

また足元を埋め尽くす堆積した落ち葉。これは庭でいうところの「マルチング」であり、土壌を保護し、次なる命を育む重要なレイヤーだ。カサカサという乾いた音が、これから始まる急登への心地よいリズムを作ってくれる。

「4.8km」という数字以上に、この場所が持つ「時間の積み重なり」に背中を押されるようにして、一歩を踏み出した。

3. 自然の石組を観る:畦ヶ丸の沢

登山道を進むと現れたこの沢は、まさに「天然の石組展示場」だ。

まず目を奪われるのは、中央奥に鎮座する「滝添石(たきぞえいし)」のような大岩。水流を真っ向から受け止め、白い飛沫を上げさせるその配置は、多くの庭園の滝組みよりも力強く、無駄がない。

手前の水流に注目すると、大小の石がランダムに、しかし必然性を持って座っているのがわかる。

庭に「流れ」を作る際、私たちが最も苦心するのは「いかに作為を消すか」だ。増水という自然の圧力によって、あるべき場所に落ち着いたこれらの石たちの佇まいは、まさに究極の設計図。

透き通った水面の下で、細かな砂利が流れの緩急を物語っている。この繊細なテクスチャーの積み重ねこそが、風景に圧倒的なリアリティを与えているのだ。

4. 断崖と河原が織りなす「垂直と水平」の構成

沢沿いを進むと、視界が一気に開け、圧倒的なスケール感の「自然の壁泉(へきせん)」が現れた。

造園家の視点で見ると、この景色は庭づくりにおける「対比」の素晴らしい教本だ。

写真右側にそびえる切り立った断崖。岩肌が剥き出しになり、そこから力強く根を張る樹木。この荒々しい垂直のラインが、空間に緊張感と威厳を与えている。

一方、足元に広がる河原は、大小の石が折り重なる水平のレイヤー。垂直な崖とは対照的に、安定感と広がりを感じさせる。

写真の右下、人工的な護岸ブロックが自然の中に組み込まれている。造園においても、防災や機能性と景観をどう両立させるかは大きな課題だ。年月を経て、石の間に土が溜まり、草が芽吹けば、この人工的な直線も少しずつ「自然の線」に近づいていくのだろう。

エメラルドグリーンに透き通った水の流れが、ゴツゴツとした石の間を縫うように走る。この「静(断崖)」と「動(水流)」が同居する空間構成は、いつか大規模な庭園を手がける際のインスピレーションとして、深く記憶に刻んでおきたい。

5. 冬の「枝ぶり」を愛でる:ミツマタの蕾と背景の杉林

歩みを進めると、この季節ならではの繊細な光景に出会う。春の訪れを待つミツマタの蕾である。

造園家の視点でこのカットを読み解くと、非常に計算された「レイヤー(階層)構造」が見えてくる。

手前にピントを合わせたミツマタの枝。その三叉(みつまた)に分かれる独特の樹形は、庭木としても非常に個性的で重宝される。ベルベットのような質感の蕾が、冬の乾いた空気の中で柔らかなアクセントになっている。

中層には白っぽく光る落葉樹の枝が重なり、空間に奥行きと透明感を与えている。

背景に控えるのは、真っ直ぐに伸びた杉の美林。この「垂直のライン」が画面全体を引き締め、手前の自由な枝ぶりをより際立たせる「借景」の役割を果たしている。

庭園設計において、背後に暗い色の常緑樹を植え、手前に明るい色の枝や花を配置するのは、被写体を浮き立たせるための鉄則である。

6. 石と水の「動」を繋ぐ:丸太橋と天然の護岸

沢をさらに進むと、大きな転石の間を縫うように渡された丸太橋が現れた。

造園家の視点でこの光景を見ると、単なる「道」ではなく、空間を構成する「添景(てんけい)」としての機能美に惹かれる。

写真左側の大きな苔むした岩をご覧いただきたい。これほど巨大な石が、どっしりと地に根を張るように座っている。私たちが庭で「景石」を据える際、理想とする「重厚感と安定感」の極致がここにはある。

荒々しく角張った乾いた岩と、常に水に洗われて滑らかになった水中の石。この「乾と湿」、「静(巨石)と動(流木・水流)」の対比が、風景に圧倒的なリアリティとリズムを与えている。

橋は、手すり代わりのロープが一本渡されているだけの簡素なものだが、この「細い水平線」が加わることで、周囲の巨石の大きさがより際立つスケール感の演出になっている。

水の透明度が高く、底にある砂利の一粒一粒までが「洗い出し」の床のように美しい。自然が何十年、何百年という歳月をかけて「掃除」し、配置し続けたこの空間は、まさに庭師にとって究極の見本園だ。

7. 光を透かすブナの森と「深山」の奥行き

沢を離れ、登山道はさらに深部へと続いていく。この場所で目を見張るのは、頭上を覆う樹木と地形が作り出す「天然の空間構成」である。

造園家の視点で、この森の奥行きを読み解いていく。

奥から差し込む逆光が、冬の裸木の枝葉を白く浮かび上がらせ、森に神々しいほどの透明感を与えている。庭園設計でも、奥に光を溜める場所(陽)と手前の影(陰)を対比させることで、敷地を実面積以上に広く見せる手法があるが、ここはまさにその理想形。この「光の奥行き」が、歩く者の期待感を高めてくれる。

写真右側にどっしりと座る苔むした巨石。これがこの空間の「アイストップ(視線の終点)」となり、風景を引き締めている。周囲の細い幹との対比で、石の量感がより際立ち、山に抱かれているという安心感を生んでいる。

足元を埋め尽くす厚い落ち葉。単なる「地面」ではなく、起伏に沿って堆積することで、地形のうねりを可視化している。

このまま霧の中に溶け込んでしまいそうな、静謐な森の静けさ。作為を一切感じさせない樹木の立ち居振る舞いに、庭師としての初心が思い出される。

8. 倒木が描く「線の意匠」と自然の淘汰

さらに標高を上げると、沢筋はより荒々しく、しかし芸術的な表情を見せ始める。ここで目に飛び込んできたのは、無数の倒木が複雑に交差するダイナミックな光景である。

斜面から重なり合うように倒れ込んだ樹木たち。それらが描く鋭い直線や曲線は、計算された庭の設計図にはない、生命の終わりと再生が混在する「静寂なエネルギー」を感じさせる。庭師が枝を抜く(剪定する)際、いかに「美しい空間」を作るかを考えるが、ここでは自然そのものが空間を再構築している。

倒木の下に眠る石たちは、深い緑の苔を纏い、厚く積もった茶褐色の落ち葉と鮮やかな対比を見せている。

折れた枝や朽ちた幹が地面に還っていく様は、庭園における「侘び寂び」の原風景。庭園の一部に流木や古材を配置する手法があるが、この場所のリアリティをどう表現するかが、プロとしての腕の見せ所となる。

乱雑に見えて、実は光を求めて伸びた樹木の歴史が積み重なった場所。この「自然の秩序と混沌」が同居する景色は、見る角度によって全く違う表情を見せてくれる、生きた彫刻作品のようである。

9. 断崖を穿つ「野面積み」の知恵:石段の機能美

登山道はいよいよ険しさを増し、岩壁を削り取ったような急峻な場所へと差し掛かる。

足元の石段を見てみると、一見バラバラに見えるが、大きな天然岩の平らな面を「踏み面」として活用し、その隙間を小石で埋めて固定する「野面積み(のづらづみ)」に近い技法がとられていることに気が付く。無理に水平を作るのではなく、岩の自然な起伏を活かして段差を設けることで、周囲の崖地と見事に同調している。

右側の斜面には苔がむし、堆積した落ち葉が石の間を埋めている。これは単なる風景ではなく、植物の根と石が絡み合うことで、雨による土砂の流出を防ぐ「天然の土留め」として機能している。庭づくりにおいても、斜面の処理をいかに「自然」に見せつつ強度を出すかは大きな課題であるが、ここはまさにその理想形と言える。

見上げれば、木漏れ日が石段の凹凸を際立たせ、行く先の険しさと美しさを同時に伝えてくる。

10. 借景と透過:落葉樹が描く冬の空間構成

石段を登りきり、ふと視線を上げると、冬の丹沢らしい「透き通った森」の景色が広がっている。

葉を落とした広葉樹の繊細な枝先。夏には深い緑の壁となる森も、冬には背景の稜線までを見通せる「透過するスクリーン」へと変わる。庭園設計において、視線を完全に遮るのではなく、枝の間から奥の景色をチラつかせる「透かし」の手法があるが、この森はまさにその天然版。奥にある山の斜面が、まるで薄いレースのカーテン越しに見えるような奥行きを生んでいる。

白っぽく明るい広葉樹の枝の中に、所々配置されたアセビや針葉樹の深い緑。この「点在する常緑」が視線の拠り所となり、淡い冬の景色を引き締めている。冬の庭が寂しくなりすぎないよう、常緑樹をいかに効果的に配するか、そのバランスの極意がここにある。

無数に伸びる細い幹の垂直線が、重なり合いながらリズミカルな表情を作っている。これらは一本一本は弱く見えても、群生することで空間に確かな「密度」と「骨格」を与えている。

冷たく澄んだ空気の中で、遠くの稜線(借景)を近くの枝先(近景)で切り取る。この季節にしか味わえない、余白を活かした「引き算の美」を感じさせる一枚だ。

11. 呼吸する階段:土を留め、風を通す

新しく打ち替えられたであろう手前の階段。ボルトでしっかり固定され、踏み面には滑り止めの工夫が見える。これは単に「歩きやすくするため」だけのものではない。 急峻な斜面において、人の足跡は土を掘り返し、雨水がその溝を伝って土壌を流出させてしまう。この階段は、いわば「人工の根」。土が流れ落ちるのを食い止め、山の骨格を維持するための防波堤である。

中段に見える、古びて地面に馴染んだ丸太の土留め。 新しい木材と、風雨に晒され灰色に変化した古い木材が混在している様子から、この道が「修繕を繰り返しながら守られてきた」ことがわかる。朽ちゆく素材を使い、山が自浄作用を持つスピードに合わせて人が手を貸している。その時間軸の重なりが、この風景の深みを作っている。

12. 光と雪が描く「稜線の境界線」

視界が開けた尾根道で見つけたのは、厳しい冬の名残と春の予感が交差する、劇的な空間構成だ。

画面中央をゆるやかに左へとカーブしていく園路。直線ではなく曲線を用いることで、視線が自然と奥へ誘われ、敷地(山)の広がりをより深く感じさせる。この先の見えない「隠れ」の要素は、回遊式庭園において次なる景観への期待感を高める手法そのものだ。

日陰にわずかに残る白い雪、法面(のりめん)を覆う深い緑の苔、そして周囲を埋め尽くす茶褐色の落ち葉。この3色のコントラストが、単調になりがちな冬の道に鮮やかなリズムを与えている。特に、雪が「斑(ふ)入り」のように点在することで、地面の凹凸や微地形が立体的に浮かび上がっているのが興味深い。

左右から立ち上がる裸木の幹。それらが作る垂直のラインが、空間に規律を与えている。葉がないからこそ、幹の隙間から覗く青空が「抜け」となり、山頂に近い高揚感と開放感を演出している。

足元の柔らかな土の質感と、冷たく澄んだ空気。自然が長い時間をかけて掃き清め、整えたこの「天然の園路」は、歩くこと自体が瞑想となるような、静謐な美しさに満ちている。

13. 機能と景観の調和「畦ヶ丸避難小屋」

山頂付近に現れた避難小屋の広場。ここでは、人間の「設え(しつらえ)」と自然の地形がどう折り合いをつけているか、その空間設計の合理性に注目したい。

手前に配された砂利敷きのスペース。木製の縁取りで境界を明確にすることで、土の流出を防ぎつつ、歩行しやすさを確保している。この「砂利」という素材は、周囲の山肌の石とも質感が近く、人工的でありながら風景から浮かない優れた選択だ。

左奥へと続く木製の歩道。等間隔に並ぶ横木のラインが、単調になりがちな地面にリズムを与えている。高低差を処理するための階段も、地形を無理に削るのではなく、斜面に沿わせて設置されており、「地形への追従」という造園の基本原則が見て取れる。

看板、ベンチ、歩道。すべてが経年変化によって灰色を帯びた「木」で統一されている。この素材の統一感が、冬の枯淡な森の色調と見事に共鳴している。作為を最小限に抑え、周囲の樹木(借景)を主役にするこの配置は、深山における広場づくりの教科書と言えるだろう。

木漏れ日が砂利の上に落とす長い影が、ここが標高の高い場所であることを静かに物語っている。厳しさの中に置かれた、人の手の優しさを感じる「庭」のような場所だ。

14. 切り取られた「借景」と静謐な室内

避難小屋の内部へ一歩足を踏み入れると、そこには建築と自然が最も美しく交差する瞬間が待っていた。造園家として、この窓が映し出す「額縁庭園」の構図に深く感銘を受ける。

三連の大きな窓が、外の冬枯れの木々と青空を、一枚の三連祭壇画(トリプティック)のように切り取っている。壁一面を窓にするのではなく、あえて太めの木枠で分割することで、風景に「リズム」と「構造」が生まれ、ただ眺める以上の芸術的な奥行きが生まれている。

無垢の床板に斜めに差し込む、強烈な冬の陽光。この光の筋(光の帯)自体が、室内における「動」のデザインとなっている。壁面の深い木の質感(陰)と、窓の外の突き抜けるような明るさ(陽)の強烈なコントラストは、見る者の心を落ち着かせ、思索へと誘う「禅の庭」に通じる静謐さを湛えている。

窓越しに見えるのは、複雑に交差する裸木の枝先、その向こうの稜線、そしてどこまでも高い冬の空。障子を通した柔らかな光とは対照的に、ガラス越しにダイレクトに飛び込んでくる冬の厳しくも美しいディテールが、木の温もりに満ちた室内と鮮やかな対比を描いている。

人工的なシェルターの中にいながら、自然の息遣いをこれほどまでに近く、かつ「鑑賞対象」として美しく再構築する設計。建築と造園が溶け合う、山行のハイライトにふさわしい光景だ。

15. 登頂の証と「自撮り」の意匠

ついに到着した畦ヶ丸避難小屋の前で、一枚。

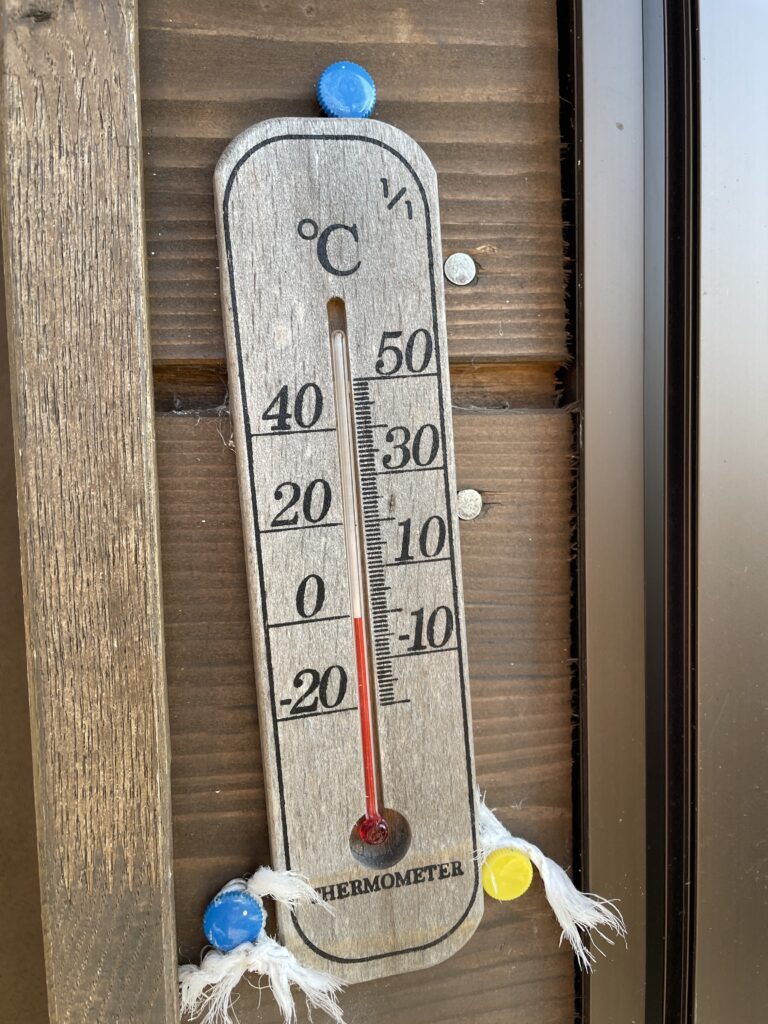

16. 極寒を物語る「添景」の表情

避難小屋の壁に掛けられた古びた温度計。造園の世界では、空間に物語を添える小物を「添景(てんけい)」と呼ぶが、この温度計はまさにこの山の「今の顔」を雄弁に語っている。

温度計の木製土台に注目してほしい。風雨に晒され、表面の油分が抜けて白っぽく退色した「銀灰色(シルバーグレー)」になっている。これは造園においても、天然木のフェンスやウッドデッキが数年を経て周囲の風景に溶け込んでいく、最も美しい状態の一つだ。天然素材が自然の一部へと還っていく過程が見て取れる。

温度計を固定するために使われている、青や黄色のキャップ。無骨な登山道や小屋の設えの中で、この小さな原色が、どこか人の手の温もりや、ここを維持する人たちの茶目っ気を感じさせる。完成された美しさの中に、こうした「外し」の要素があることで、空間に親しみやすさが宿る。

17. 旅を締めくくる「緑の円形劇場」

下山道、ふと振り返ったこの景色は、冬の丹沢が持つ「常緑と落葉の対比」を最も鮮やかに切り取っている。造園家の眼で見ると、ここは自然が仕掛けた壮大な「シアター構造」になっている。

左右からせり出す常緑の針葉樹が、画面中央に向かって大きなV字のフレームを形成している。これにより、視線は否応なしに中央の谷筋へと吸い込まれ、森の深さと地形の起伏が強調される。意図的に視界を絞ることで奥への興味を引く、まさに「隠見(いんけん)」の技法が天然のスケールで展開されている。

どっしりと重厚な質感の常緑樹(濃緑)と、冬の光を透かして繊細に輝く落葉樹の枝(白銀色)。この異なるテクスチャーがパッチワークのように混ざり合う様は、冬の庭園における植栽設計の究極の模範だ。単一の樹種では出せない、複雑で豊かな表情がこの斜面には宿っている。

谷の奥に見える、光を反射して白く浮かび上がる一画。暗い手前の常緑樹との対比によって、そこがまるでスポットライトを浴びた舞台のように見える。冬の山歩きにおいて、こうした「光の溜まり」を見つけることは、安心感と視覚的な暖かさを得るための重要なポイントだ。

18. 光芒が貫く「神域」の入口

この一枚は、これまでの風景の中でもひときわ神々しく、造園家が最も再現したいと願う「光の設計」の極致である。

中央に斜めに差し込む幾筋もの光の帯。これは空気中の湿気や微細な塵が光を捉えたもので、静止した森の中に「時間」と「動き」を感じさせる演出となっている。庭園においてライトアップを設計する際、この「光の筋」をどう作るかは永遠のテーマだが、ここでは自然が完璧な角度でそれを成し遂げている。

画面を貫く杉(あるいは檜)の真っ直ぐな幹。この強烈な垂直線が等間隔に並ぶ様子は、まるで神殿の列柱のようだ。この規則正しさが空間に規律と静謐さを与え、見る者に「ここから先は特別な場所である」という境界を意識させる。

暗い林床から見上げる、眩いばかりの光のシャワー。作為を排し、ただ「光と影」だけで空間を支配する。造園の究極の目的である「心の安らぎ」が、この自然のワンシーンに凝縮されている。

19. 垂直の壁を彩る「天然の壁面緑化」

足元から視線を上げた先の切り立った法面(のりめん)。そこには、厳しい環境に寄り添うように自生するアセビの、力強い生命の意匠がある。

急峻な岩肌が苔に覆われ、さらにその上に堆積した落ち葉が自然なグラデーションを作っている。庭園において人工的に作る「壁面緑化」は管理が非常に難しいものだが、ここでは湿り気を含んだ苔がベース(基盤)となり、植物が根を張るための完璧な微気象を作り出している。

アセビのような常緑低木が、冬の枯淡な景色の中で、艶やかな「深緑の面」として浮かび上がっている。その周囲に散らばるカエデやブナの「茶褐色の落ち葉」が、まるで計算された配置のように、単調になりがちな壁面に色彩のアクセント(点)を添えている。

すべてを緑で覆い隠すのではなく、所々にゴツゴツとした岩の質感が露出している。この「土木的な力強さ」と「植物の柔らかさ」の対比こそが、山の風景に独特の緊張感と美しさを与える要素だ。造園でいうところの「石組みと植栽の調和」の原点がここにある。

一見すると荒々しい崖の一部だが、よく観察すれば、そこに流れる水や光の条件に合わせた最適な配置がなされている。自然が長い歳月をかけて自ら「手入れ」をし続けている、究極の壁面庭園と言えるだろう。

20. 時を編む「苔生す石組」

無造作ながらも力強い石の堆積。造園家の眼でこの一角を切り取ると、そこには自然が長い歳月をかけて完成させた「石組(いしぐみ)」の極致が見て取れる。

中央に据えられた平らな大石を軸に、左右に異なる表情の石が寄り添う構図は、日本庭園における「三尊石組」のような安定感を醸し出している。作為がないからこそ、それぞれの石が最も落ち着くべき場所に鎮座しているという、自然の調和が感じられる。

石の上面だけに美しくのった鮮やかな緑の苔。これは日照と湿度の条件が完璧に合致した場所にのみ現れる、天然の「化粧」だ。冷たく硬い岩の質感と、柔らかで温かみのある苔の対比が、静止した石の塊に「生きている」という瑞々しい表情を与えている。

石のすべてを地上に出すのではなく、下部が土や落ち葉に深く埋まっている(根入れが良い)ことで、見えない部分の巨大さや重みを想像させる。この「土から生えている」ような感覚こそが、庭に深みと歴史を与える重要な要素だ。

冬の柔らかな光が苔の粒子を照らし出し、石の陰影を深く刻んでいる。ただの岩の塊が、光と苔の魔法によって、語りかけてくるような存在感を放っている。

21. 「木漏れ日のスポットライト」と未踏の緑

下山道の途中、乾いた土の上にひっそりと、しかし確かな意志を持って葉を広げるこの低木。

周囲の地面は、杉の枯れ枝や暗い土の色に覆われているが、この株だけが真上からの陽光を真っ直ぐに浴びている。この「明暗の差」によって、常緑の葉が持つ瑞々しい質感が強調され、まるで暗い舞台でスポットライトを浴びる役者のように、空間から浮かび上がって見える。

ミヤマシキミだろうか。中央から放射状に展開する葉の重なりは、完璧な均衡を保っている。この「円」を感じさせるフォルムは、不規則な枝や土が散乱する地表において、非常に高い視覚的な安定感(構造美)を与えている。

左上に伸びる自分自身の影や、周囲の枯れ枝が落とす長い影。この「影の線」が斜めに走ることで、静止している植物に、太陽の動きという動的な時間軸が加わっている。

「ただそこに生えている」のではなく、この一瞬の光によって「選ばれた」かのような存在感。冬の山の厳しさの中で、土の熱を逃さず、懸命に光を効率よく集めようとする生命の設計図が、この風景に凝縮されている。

22. 静寂を運ぶ「水の回廊」と苔の領分

下山道、いよいよ沢が主役となる領域へ。造園家の眼で見ると、ここは自然が気の遠くなるような時間をかけて作り上げた、究極の「流れ」の意匠だ。

画面中央を蛇行しながら流れる透き通った水。手前の浅瀬から奥の深みへと続く水の線が、空間に「動き」と「涼やかな音」を視覚的に与えている。庭園設計において「流れ」を作る際、最も手本とすべきは、こうした不規則な岩の配置が生む水の分岐と合流の自然なリズムだ。

沢の両脇を固める苔むした巨石。これらは単なる岩ではなく、地盤を安定させる天然の護岸としての風格を湛えている。冬の枯れ色に包まれた背景の中で、水際に集中する「鮮やかな緑の苔」は、そこが水の恩恵を受ける特別な生命の通り道であることを強調している。

手前を大胆に横切る一本の倒木。これが画面に水平なライン(一文字)を加えることで、縦に流れる沢の動きを一度受け止め、景色に絶妙な「間」と奥行きを生み出している。作為のないはずの倒木が、ここでは空間を仕切る「結界」のような役割を果たしている。

水の透明度、岩の重厚感、そして枯れ木の間を抜ける静かな空気。すべてが調和し、歩く者の心を洗うような、清冽な「水の庭」がここに完成している。

23. 氷の彫刻と「動と静」の結界

下山道の終盤、ついに辿り着いたこの滝。そこには、飛沫が瞬時に凍りついた「静止」の世界と、今なお流れ落ちる水の「躍動」が共存する、奇跡的な空間が広がっている。

岩肌を覆う幾千もの氷柱。それは自然が時間をかけて編み上げた繊細なレースのようだ。この氷の白が、黒々とした岩肌と強烈な対比(コントラスト)を描くことで、滝の輪郭をより鋭く、神々しく浮かび上がらせている。

滝壺の周辺、岩を覆い尽くす丸みを帯びた氷の粒。これらは単なる寒さの産物ではなく、水飛沫が何度も重なり合って成長した、透明な彫刻の集積だ。不規則な岩の凹凸を氷が包み込むことで、滑らかで幻想的な地表(グラウンドカバー)が形成されている。

氷の奥に透けて見える淡い青。この「氷の厚み」を感じさせる色は、空間に深い静寂を与える。流れ落ちる水の激しい「動」のエネルギーを、周囲の氷が静かに包み込み、抑制している。この「動と静の均衡」こそが、冬の滝が持つ独特の緊張感の正体だ。

指先まで凍えるような寒さの中で、これほどまでに澄み切った、純粋な自然の造形美。この景色を前にすれば、言葉は不要かもしれない。ただ、その圧倒的な「白と青」の世界に身を浸したくなる、冬の旅の終着点にふさわしい意匠だ。

24. 夕刻の「薄暮」が描く、黄金色の終幕

下山道の最後、沢が緩やかに蛇行し、その先にある空が夕刻の光を反射している。ここは、自然が計算せずとも作り上げた「光の奥行き」が最も際立つ場所だ。

谷の奥、空と稜線が混じり合う部分が黄金色に輝いている。その光が手前の沢の流れにも映り込み、冷たい水面に温かな色を添えている。庭園設計でも、遠景の明るさを水面に映し込んで空間を繋ぐ手法があるが、まさにそのスケールの大きな実践が目の前に広がっている。

手前の大きな岩には、まだ溶け残った白い氷が張り付き、その隣には深い緑の苔、そして岩の隙間を埋める茶褐色の落葉。この3つの異なる色彩と質感が、冬の山の移ろいを一枚のキャンバスに凝縮している。動かない岩の上に、季節の要素が「層」となって積み重なっている様子は、まさに天然の石組だ。

左右からせり出す斜面と岩の間を、水が緩やかなS字を描いて奥へ向かっている。この「見え隠れしながら続く線」があることで、見る者の意識は自然と光り輝く谷の出口(未来や帰路)へと導かれる。

長い一日、険しい道や凍てつく滝を経て、最後にたどり着いたこの穏やかな光。自然という巨大な庭園が、最後に用意してくれた最も優しい「エンディング」のような一景だ。

25. 旅を締めくくる「伏石(ふせいし)」の安らぎ

枯れ葉の中に鎮座する苔むした石。造園家の視点で見ると、この一角は自然が長い年月をかけて配置した、完璧な「石組(いしぐみ)」の最終形だ。

中央にどっしりと据えられた石は、高さを強調せず、地面に深く根を下ろしたように見える「伏石(ふせいし)」の佇まいをしている。この配置は、見る人に圧倒的な「安定感」と「静寂」を与える。旅の終わりにふさわしい、落ち着きに満ちた意匠だ。

石の稜線に沿って這うように広がる鮮やかな緑の苔。そして、その周囲を埋め尽くすクヌギやコナラの落ち葉。この「緑と茶」のコントラストは、冬の庭園において最も美しい色彩設計のひとつだ。土を隠し、石の存在感を柔らかく受け止める、天然のマルチング(地表覆い)になっている。

背後に広がる裸木の細い幹。垂直に伸びる線の重なりが、手前のどっしりとした石の塊をより引き立てている。空間の「疎(まばらな枝)」と「密(重厚な石)」のバランスが、この場所を単なる道端ではなく、一つの完成された「景色」に昇華させている。

26. 岩間に宿る「根性の美」と境界の意匠

この一枚は、造園における「石組みと植栽」の究極の模範であり、厳しい自然を生き抜く植物の強い意志が凝縮されている。

巨大な岩の合わせ目から、しなやかに葉を伸ばすシュンラン(もしくはカンスゲの類)。庭園においても、石と石の隙間にあえて少量の植物を植える「石間植え」という技法があるが、これはまさにその原形だ。硬質な岩肌と、細く柔らかな葉の対比が、互いの質感を際立たせている。

一見するとただの岩の割れ目だが、そこには上部から流れてきたわずかな土や水分、そして落ち葉が分解された養分が蓄積されている。周囲が乾いた落ち葉に覆われる中で、ここだけが瑞々しい緑を保てているのは、岩がシェルターとなり、微細な「生態系」を守っているからだ。

手前の石にはうっすらと苔が乗り、背後の大きな岩には地衣類が複雑な模様を描いている。この「古色(こしょく)」を帯びた石の表情が、この場所が何十年、何百年と変わらずここにあるという時間の深みを感じさせ、見る者に深い安堵感を与える。

締めくくり

今回の西丹沢・畦ヶ丸の山歩きは、造園家の視点で自然を読み解く旅でもあった。石組、樹木、光の陰影、水の流れ。すべてが自然の庭として完成され、人工の手が加わらなくても完璧な調和を見せてくれる。

そして最後に、自らがその景色の一部となることで、旅は完結する。自然の中に身を置き、時間の積み重なり、光の演出、生命の秩序を体感する。それはまるで、冬の丹沢が私に教えてくれた「庭園の原点」を肌で感じる体験だった。

次はどこの山が、どんな「自然の意匠」を見せてくれるだろうか。また一つ、新たな庭への扉が開かれようとしている。

中山 諒二(自然共生ランドスケーププロデューサー)

https://ryojigarden.com/